Twitterの代替テキストつけると、いい

なんだか最近ごたついていますが、それでもTwitterは演劇の広報・情報収集をするうえでまだまだ欠かせないプラットフォームのひとつだと思います。

そんな我らのTwitterに「代替テキスト」という機能があるのをご存知でしょうか。機能自体は数年前からあると思います(たぶん)。

僕も少し前からですが、画像を投稿するときは代替テキストを設定するように心がけています。

ただ、僕の観測範囲では設定していない人も多く見かけるので、「存在は知っているけどどういうものかはよくわからない」という人も実は結構多いのでは?と最近感じでいました。

ここ最近Webアクセシビリティというものに興味を持って少しずつ勉強したりしているので、自分なりにTwitterの代替テキストってなんなのかとか、自分自身の態度的なものとかを書いてみようと思います。

エンジニアやデザイナー向けではなく、「存在は知ってるけどよくわからん。使うべきなの?」という人に伝わるように、技術的な話はなるべくしないように書いていきたいと思います!

Twitterの代替テキストとは

Twitterでは画像を投稿する際に、画像に対して「画像の説明を追加する」という機能があります。

これは代替テキストとも呼ばれ、「ALT(alternative)」と表現されていたりもします。

代替テキストとは、読んで字のごとく「画像の代替となる文字情報」です。

Twitterのヘルプにある説明文を引用します。

画像の説明は代替テキストとも呼ばれ、Twitterが障がい者の方々にとって使いやすくなる機能の1つです。ツイートと同様に、画像の説明はTwitterルールに準じている必要があります。

画像に映っている内容の説明は、目の不自由な方や弱視の方、ユーザー補助テクノロジーをご利用の方、低帯域幅の地域にお住まいの方、さらなる背景情報を求めている方の一助となります。説明がなければ、読者は画像に何が映っているのか、なぜそれが重要なのかがわかりません。こうした情報の欠落は、あなたのツイートへの反応の妨げとなります。

この説明文で注目したい点は主に2点です。まずは目の不自由なユーザーについて。

Twitterに限らず、目の不自由なユーザーや弱視(low vision)のユーザーがWebコンテンツを閲覧するときには、スクリーンリーダーなどの支援技術(ユーザー補助テクノロジー)を用いることがあります。

スクリーンリーダーっていうのは、OSに付属していたり有償無償で配布されていたりする音声読み上げソフトのことです。今開いているWebページに何が書かれているか、音声で読み上げてくれます。

画像に「代替テキスト」が設定してあれば、支援技術は画像の代わりにそのテキストを読み上げるので、「その画像が何なのか、どういう情報が表現されているのか」を知ることができます。

逆に、代替テキストが設定されていないと「そこになにか画像がある」ということしかわからず、非常にストレスを感じることになりますし、そのツイートに含まれる情報をすべて得ることができなくなってしまいます。

具体的には「画像」と読み上げられるだけです。

そうすると、晴眼者との間に「情報量の差」が生まれてしまいますよね。

こう説明すると「障がい者のための機能」という印象を持たれてしまうかも知れませんが、そうではない、ということが先程の説明文の注目ポイント2点目です。先程の説明文でもうひとつ着目すべき点は「低帯域幅の地域にお住まいの方〜」という部分です。

ここが実は重要で、これはそういう地域に住んでいるという以外にも、例えば

- 使い過ぎで通信速度が制限されているとき

- 地下鉄の中など一時的に電波の悪い状況に陥ったとき

などが想定されると思います。

そういう場合に画像が読み込めないとき、ブラウザは代わりに代替テキストを表示します。

つまり、「障がい者」だけじゃなく、あらゆるユーザーに対しても特定の状況で役に立つものだということです。

ここがとっても重要で、誤解されがちな部分です。

「代替テキスト」というのは、画像が表示できなかったり直接ビジュアル的に情報を得るのが難しい場合に、その情報を代わりに伝えるためのテキストということですね。

どのような代替テキストをつければいいのか

代替テキストというものが何なのかわかったところで、どのようなことを書いていけばいいのか考えてみましょう。

Twitterのヘルプにわかりやすい例があったので、見るとイメージが湧くかもしれません。

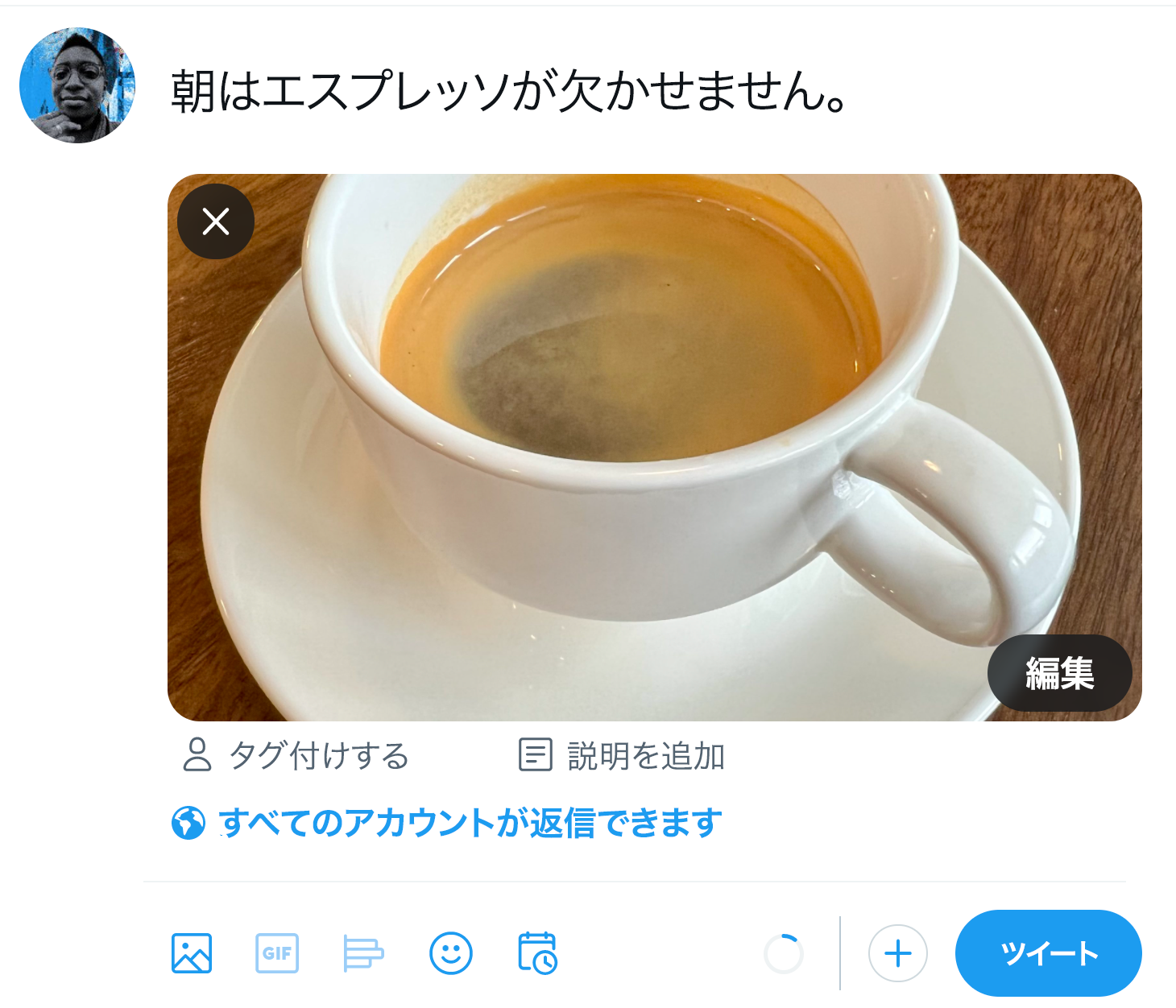

これは Twitterのヘルプページ で例として載せられている画像です。

そしてこの画像の説明文として提案されているのが次のような文章です。

丸みのある小さな取っ手が付いた小ぶりの白いマグカップに入った、深みのある茶色のエスプレッソのショット。その表面には薄い茶色のクレマが浮かんでいます。やさしい茶色の木製テーブルの上で、マグカップは小さな白いソーサーに置かれています。

思ったより文量書いていいんだなと思ったかも知れません。代替テキストとは画像の代替となる文字情報なので、その画像が含む情報を過不足なく伝えることが非常に重要になってきます。Twitterヘルプの言葉を借りると「簡潔明瞭にして詳しく」です。

僕も最初の頃とか、今でも急いでいるときとかにたまにやっちゃいますが、何も考えずに設定すると「コーヒーの写真」とかだけになってしまうかもしれません。

もちろん、それだけでもないよりはマシだと思います。支援技術利用者にとって全く虚無だった画像が、少なくともコーヒーの写真なんだなということはわかるからです。

しかし、より良い代替テキストにするためには、Twitterの例のようにどのようなカップに入っていて、どういう場所で撮影されているのか、というようなことも含めると、需要する人にとってより有意義な情報になります。

その画像をマスクして、自分が言葉だけで説明されるところをイメージして設定すると、いいかもしれません。

しかし、注意点があります。詳細に書くべきなのですが冗長になってはいけません。

Twitterの仕様では1000字まで設定することができます。

しかし1000字もある説明を音声読み上げで聞くことを想像してみてください。「なげーな」と思うと思います。

自分が本当に興味がある画像の説明かわからないのに、そんな長文を何個も聞くのは疲れちゃうと思います。

このへんが難しいところで、冗長になりすぎず、しかし短すぎてあまり意味のない説明になってもイマイチ、という感じで、ここは色々やって試してみるしかありません。

さまざまな代替テキストの例

Twitterには 良い画像の説明を作成する方法 というページがありどのような画像に対してどのような代替テキストが「良い」のか例示してあるので、見てみるといいかもしれません。

いくつかここでも引用します。

客観的に

この画像で提案されている代替テキストは次の通りです。

3人の男性が、すっかり雪に覆われた丘のてっぺんで、クッションの敷かれていない籐カウチに座って笑みを浮かべている。冬物のコートを着て、手袋をはめ、濡れたジーンズと雪まみれの靴をはいている。背後には工場が建っており、丘のふもとには人がそりを手に集まっている。

客観的に記述すべきという点に関してTwitterヘルプは次のように説明しています。

自撮り画像の場合や、起きていること自分がしっかり把握している画像の場合を除き、脚色したり、起きていることに解釈を加えたりはしないようにします。読者があなたのツイートとその画像との関連がわかる程度の客観的背景を提供するに留めます。

例えば、嫌いな政治家の画像に「愚かそうな小顔」のような説明は付けません。「唇を閉じたまま、カメラ目線で笑みを浮かべている」のような説明を付けます。

つまり、明らかな事実以外は自分の主観を混ぜたりしてはいけない、ということですね。

たとえば、この男性たちはひと目「楽しそう」に見えますが、それはあくまでこちらの主観なので「笑みを浮かべている」という表現にとどめます。

また、今にも椅子をソリ代わりにして滑っていきそうな雰囲気ですが、そうしているわけではないのでそのように書いてはいけません。あくまで客観的に、主観や想像を混ぜないことが望ましいとしています。

込み入ったビジュアルの例

複雑な(情報量の多い)画像を使うこともあります。

この画像の代替テキストは下記です。

「CDC Disability & Health Data System」の2019年のデータマップのスクリーンショット。18歳以上の成人について何らかの障がいと年収$15,000未満との関係を示している。22.2~50.3% という最も高い割合で見られている州はCA、NM、AR、LA、AL、SC、DC、グアム、プエルトリコ。18.7~22.1% という2番目に高い層に属する州はNE、OK、TX、MO、WI、IN、KY、TN、MS、WV、GA。17~18.6% という中位層の州はAZ、MT、KS、IL、MI、OH、FL、VA、NY、RI。15.6~16.9% という2番目に低い層に属する州はWA、NV、ID、HI、IA、VT、NH、MA、ME、DE。10.2~15.5% と最も低かった州がAK、OR、UT、WY、CO、ND、SD、MN、PA、MD、NC。NJとヴァージン諸島についてはデータなし。米国の中央値は19.7%。地図では各州のパーセンテージとの関係を青と緑で色分け。

めっちゃ長いですが、この図はそのくらい複雑で、画像を目にするのと同じ情報量を担保するための必要十分な文量としてこのくらいになります。

僕もやっちゃいがちなのですが、シンプルにしようとしすぎてその画像に含まれる情報がほとんどロストしちゃう、みたいなのは典型的なアンチパターンです。

ここでプライオリティが高いのは「画像と代替テキストとで本質的な情報が変わらない」という点で、複雑で情報量の多い画像は相応の文量の代替テキストになるのは避けられません。

ただ、それをどう要約できるかは、著者の文章力が問われるところかもしれません。

また、例えばツイート本文でいくらか情報が書いてあれば、それと重複する部分は省いても構いません。

「「CDC Disability & Health Data System」で18歳以上の成人について、何らかの障がいと年収$15,000未満との関係を示したデータマップあったのでスクショとった。」

みたいなツイート本文があれば、例の最初の方は書かなくていいと思います。

本文と代替テキストで重複した内容を書くこともアンチパターンとされています。

ただちなみにこれ、スクリーンリーダーで実際に読んでみるとまったくわけがわかりませんでした。例の代替テキストでは州名をアルファベット2文字で省略して書いていますが、これだと読むときにメチャクチャな感じに読まれてしまって、よくわからなかったです。

Twitterヘルプページでは実は省略形の名称はフルネームで書くべき、みたいなプラクティスも載せているので、これもそこを意識して書き直したいですね。(なんでこうなった…。)

演劇界隈で代替テキストがほしい場面

さてここまでで、代替テキストがどういうもので、どのような代替テキストが「良い」ものなのか簡単に紹介しました。

そもそも今回、全く稼働していないブログにちゃんと文章で代替テキストについて書こうと思ったのは、演劇界隈のTwitterで日々流れている画像って代替テキストほしいものな割合高いよなーって思ったからです。

ひとつにはフライヤー画像。例えば「もうすぐ始まります!ぜひ見に来てください!」みたいな文章で、フライヤーの表裏の画像をポンポンと貼ってあるようなツイートはよくあると思います。

しかしこれも代替テキストがないと、肝心の日時や場所、出演者などがわかりません。

そもそも代替テキストが設定されていないと、添付されている画像が公演情報なのか、舞台写真なのか、稽古場オフショットなのか、はたまた稽古に行く途中撮ったポエムフルな写真なのか判別がつきません。

他にも舞台写真なんかも、誰が写っていてどんなシーンなのか、知りたいと思うでしょう。

稽古場オフショットとかも、出演者たちがどんな雰囲気で作っているのか知りたい人も多いと思います。

このように、広報で扱うような写真は、観客にとって知りたい度が非常に高いものが多いと思います。

観劇サポートなどの上演自体の情報保障については色々取り組みがあると思うので、それと合わせてそこに至る手前のこういうツイートの画像とか、ホームページの画像の代替テキストみたいなところも一人ひとりが設定していければ、判断材料が充実して演目選びがもっとスムーズに楽しくなると思います。

フライヤーの代替テキストを考える

フライヤーは主に表面がメインビジュアル、裏面に公演情報が載っているという構成が多いと思います。

メインビジュアルについては、先程の「客観的に」という部分を意識して、できるだけそのものを説明するように努めます。

少なくとも出演者、という立場では、フライヤーのデザインの意図や背景について把握していることってそうないと思うので、自分の解釈とかは載せないほうが、ガイドライン的にはいいということですね。

もちろん作品をつくっていけば、明らかに内容とリンクするなと思うオブジェクトや印象とかもあるかもしれませんが、塩梅が難しいですね。

裏面は、先程の「込み入ったビジュアルの例」と同じくらいの情報量が書かれていることがあると思います。

こちらは長くなるかも知れませんが、 "要約して" 全部書くのがガイドライン的にはいいと思います。

もちろん前述のように、ツイート本文と重複する部分は省くことができます。なので例えば、短い公演でタイムテーブルとかを本文に含めている場合とかは、そこは省いてもいいと思います。

正解とかはないので、これが必要な人にとって、文脈的にどのような情報が必要か、ということを意識するのが大事なんだと思います。僕もまだ試行錯誤中です。

例えば青年団「S高原から」のフライヤーの場合どうでしょう。

例えば

フライヤー画像: 青年団第92回公演「S高原から」作・演出、平田オリザ。霧がかった空。中央に開いた踏切があり、水平線まで続くコンクリートの道と田園風景が広がっていて、遠くに低い山々が見える。踏切の手前には、道の真ん中に点滴台が置かれている。

とか?うーん、センスが必要です。

【追記】

この文章を投稿してから改めて人のツイートの代替テキストに注目してたんですが、先日公演していたコココーララボさんとかは、フライヤーの裏面の画像についてWebページ上ですべて閲覧できるということを明記して具体的なことは省略したりしていました。

もしツイート本文にWebページの公演詳細画面へのリンクが載っているなら、これもいいかもなあと思いました。

マニュアル通りにやるなら裏面の情報を代替テキストに書くべきなのですが、代替テキストってあくまでプレーンテキスト(単なる文字列)なので、Webページに遷移して構造的に書かれた文章(HTML)を読んだほうがスクリーンリーダーユーザーにとっては体験がいいかもしれないと思いました。

もちろん、繰り返しになりますがツイート本文にリンクが明記されている場合に限られると思います。

あと、これ書いてたときは上のS高原の例のようにフライヤーのビジュアルの説明などちゃんと書いたほうがいいかなと思っていたんですが、フライヤーのビジュアル自体を伝えたいツイートと、単なる賑やかしとして添えられてるツイートでは文脈が違うので、そこはもう少し考えたほうがいい点かなと思ったりしました。 【追記終わり】

フライヤー代替テキストのアンチパターン

あくまで主観ですが。

「<公演タイトル> のフライヤー画像」とだけ書いてるのは、アンチパターンだと思います。これではどのようなイメージの作品なのかも、いつからいつまでどこで誰がやっているのかもわかりません。

少なくとも、公演日なや作演出などの主なメタデータは(フライヤーに載っているなら)書かれているべきだと思います。もちろん本文にかかれていれば省略可能です。

舞台写真の代替テキストを考える

舞台写真も、広報において重要な要素の一つだと思います。

「自分の好みそう」とか「どういうシーンやねん笑」とか、舞台写真から得る情報は多いです。

なのでこれも「誰が」「どういうミザンスでいて」「どういう衣装で」「どういう舞台美術で」「何をしている(客観的に)」などの情報があるとよいのかなと思います。

誰がの部分では俳優の名前を書いたほうがいいのか、「男が・女が」ある程度匿名性のある感じにしたほうがいいのか、悩ましいところです。

例として 青年団HPのソウル市民のページ にあったこれを考えてみます。

例えばこう?

板の間の舞台の中央にテーブルが置かれ、当時の洋装の衣装をまとった人物たちが囲っている。部屋の奥にはガラス戸の棚があり食器などが飾られている。テーブルにはドレスの女性と男性3人が座って談笑している。上手では和装の女中がお茶を運んでおりその後ろに韓国の民族衣装をまとった女中もいる、テーブル下手側では中年の男性が話しかけているのを和装の書生がかしこまって聞いている。

書こうとしてみたら、難しい笑

とにかくセンスがないですが、ガイドラインにある「自分が完全に把握していること」として、登場人物の関係(女中、や主人など)を反映するかどうかとか。

舞台にぶら下がってるオブジェクトとかは、杉山さんが書くのはいいが僕が解釈して書くのはNG?とか。

「当時」とかは、画像付近の文章でソウル市民のあらすじなどに触れられていればいいと思います。

ちょっとこれはもっとセンスある人に考えてほしいですね。

舞台写真代替テキストのアンチパターン

フライヤーと同じく、「「〇〇」舞台写真」とだけ書かれていると、あまり有意義じゃないんじゃないかなと思います。

「撮影: だれだれ」だけとか、たまに見ますがこれも個人的にはアンチパターンだと思います。

撮影者のクレジットは、画像そのものの説明ではないからです。

ただTwitterは実はちょっと特殊で、画像が表示されていても代替テキストを表示することができるUI(画面)になっているんですよね。本来は画像と代替テキストはどちらかしか表示されないものです。

なので代替テキストにクレジットを入れてしまうと、「画像が見れる環境・人には撮影クレジットが表示されない」可能性があります。

そう考えるとクレジットは代替テキストではなく本文(あるいはCaptionがあればそこに)に書くべきです。

Twitterの代替テキストは特殊で代替テキストとCaptionの合体みたいなものなんだからOKだ(Twitterも「追加の背景」という表現をしていたりする)、という議論もあるかもしれませんが、多くはそれを意識しているわけでもないと思うので・・・。

それに、仮に追加のコンテキストを入れてもいいとしても、それを狭義の意味での代替テキスト(画像と代替テキストどちらかしか表示されない環境)として扱う人もいるわけだから、原則通常の代替テキストと同じポリシーで臨むのがいいんじゃないか、と個人的には今のところ思っています。

撮影者とか〇〇の舞台写真とかは、本文に書けるなら本文に書いたほうがいいと思います。

うーん、わかったけど、面倒くさいなあ

そう思った方もいると思います。

「果たしてスクリーンリーダーでTwitterを見ている観劇人がどのくらいいるわけ?」とかも、思ったかも知れません。

ただ個人的には次のように思っています。

例えば、仮にTwitterを使っていなかったとしても、Twitterは他のコンテンツ(ブログとかHPとか)に埋め込まれて表示されることが多いです。

感想ブログとか、劇団・劇場のホームページとかで埋め込みコンテンツとして出会う可能性は十分ありますし、検索エンジンによる検索でもツイートがヒットすることもあります。

そういうときに代替テキストがあれば助かります。

また、割くリソースに対して利益が少ないみたいな意見についても、ちょっと個人的には違和感があります。

思い出していただきたいのが、最初の方の説明で代替テキストの対象者として目の不自由な人と並列に「低帯域幅の環境のひと」というのが並んでいたと思います。

つまり、こういうアクセシビリティの取り組みっていうのは、なにも少数のひとのために「やってあげる」みたいなものではなくて、「あると、みんなうれしい」ものだっていうことです。

アクセシビリティの取り組みとして

最初にちらっとWebアクセシビリティとか書きましたが、代替テキストつけようっていうのも要は「Webアクセシビリティ」の取り組みなわけです。

アクセシビリティというのは、日本では根拠法が障害者差別解消法となっているため、まず例としてあげられるのが視覚障害、聴覚障害、四肢障害などの障害者になりがちですが、何度か書いているようにアクセシビリティ対応というのは障害者対応みたいなこととはイコールではありません。

アクセシビリティとは「アクセスできること」であり、アクセスできない人・著しくし辛い人を減らそう、というのが本旨です。

例えば、階段とスロープについて考えてみてください。

階段しかない建物には車椅子の人はアクセスできません。しかしスロープがあれば車椅子の人もアクセスすることができます。

またそれと同時に、たとえばでかいスーツケース持ってる人も、階段の長さによってはアクセスできないですが、スロープがあることで簡単にアクセスできるようになります。

つまりアクセシビリティが解決したい(できる)のは「足が不自由」のような医学的な障害ではなくて、「階段が上れない」という状況のほうなんです。

その状況を解決する手段(スロープ等)があれば、少なくとも「建物に入る」ということについていえば車椅子の人も大荷物の人も骨折して松葉杖の人も「障害(障壁)がない」ということになります。

このように障壁の根拠を障害のある個人ではなく解決する代替手段のない社会や環境のほうにあるとするのを「社会モデル」というらしいです。

他にもアクセシビリティが特定の状況を解決するケースとしてわかりやすいのは動画コンテンツへの字幕などもそうですよね。

動画コンテンツに字幕があると、耳が聞こえないひとだけでなく電車の中でイヤホンがない状況でもアクセシブルになります。つまりこれは「音声から情報を得ることができない・難しい」という状況を解決しているということです。

このように、「障がい者、高齢者」みたいな特定の属性に対しての配慮として考えると距離がある人も、すべてのひとが出会う可能性のある特定の「状況」に対する取り組みだと思えば、すこし違いませんか?

さらに、誤解を恐れず言うなら、僕自身が興味をいだいているのは「福祉をどうこう」というところでもなくて、演劇という、どうしても情報が欠落しながら保存されていくジャンルにおいて、Webアクセシビリティや情報の構造化は一際大事だよなという意識が最近強いからです。

これまでのお話を抽象化すると、「演劇にまつわる情報をマシンリーダブル(機械にとって読みやすい)にしていこうぜ」ということになるかと思います。マシンリーダブルにするとどうなるかというと、アクセシビリティにも良いし、SEOにも良いし、その文書を前提とした調査・分析・研究もプログラムに頼ることができて捗るし、他の媒体に変換しやすいし、もしかしたらAIによる利活用もしやすくなったりと、とにかくこれからの世の中で取り回しがよくなります。

まあ、Twitterの代替テキストだけやったところであんま意味ないかもしれないんですが、そういう小さい意識から個人や組織のWebページ、アーカイブなどでマシンリーダビリティ(アクセシビリティ)を意識するのが広がっていければ、業界全体や人類にとってほんの少しだけ何かが良くなるんじゃないかなと思ったりしている感じです。

まとめ

今回はTwitterの代替テキストの説明と、あるとなんで嬉しいと思うかを書きました。

大きく違うことは言ってないと思いますが、プロのエンジニアではないしスクリーンリーダー当事者でもないので、少しずれていることも言ってるかも知れません。その場合は教えてください。(コメント機能はないので、 twitter とかで)

とにかくTwitterの代替テキストに関しては、ないよりは絶対あった方がいいものだと思うので、今までよくわからなくてつけてなかったーという人はぜひつけていってほしいです。

最近ほそぼそ勉強しているので「演劇界のWebアクセシビリティについて話そう」といってくれれば、ピコンと鳴ったあとに、オタク特有の早口でたくさん喋ります。詳しい人は逆に教えてくださいお願いします。仕事を持っている人はくださいできる範囲でがんばります。よろしくお願いいたします。